У собак среднего и более старшего возраста причиной кашля часто являются деструктивные процессы, происходящие в верхних дыхательных путях. Одним из заболеваний, нарушающих структуры трахеи, которое приводит к нарастающему хроническому кашлю, а затем и удушью, является коллапс трахеи. Впервые заболевание было описано у собак в 1041 году, как абнормальное сужение просвета трахеи. В современной ветеринарной медицине коллапсом трахеи называют синдром, характеризующийся дорсо-вентральным уплощением трахеальных колец и дряблостью дорсальной мягкотканной оболочки.

Для понятия процессов, возникающих при данном заболевании, рассмотрим анатомическое строение трахеи.

Trachea – трубчатый орган, соединяющий верхние и нижние дыхательные пути. Он является проводящей магистралью между гортанью и бронхами. Подразделяется на шейную и грудную части, зона наибольшей физической нагрузки находится в области перехода шейной части в грудную полость. Каркасом трахеи являются хрящевые полукольца, соединенные между собой соединительной тканью в виде связок и имеющие форму лежащей буквы «С». Верхние края полуколец соединены так называемой трахеальной мембраной, состоящей из мышцы; изнутри орган покрыт слизистой оболочкой. Нормальная трахея в поперечном сечении имеет круглую форму, которая на всем цикле дыхания остается неизмененной. Вышеприведенное строение трахеи придает ей значительную подвижность и адаптацию к различным видам нагрузок, характерных для нижнего отдела шеи и перехода в грудную полость.

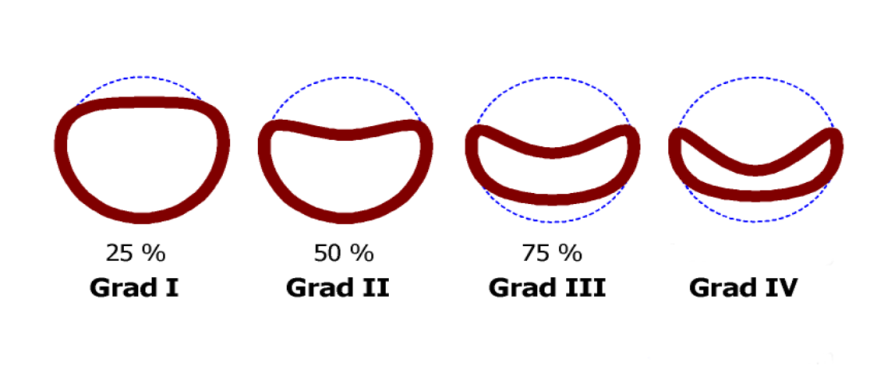

У собак маленьких и миниатюрных пород имеется предрасположенность к деформации просвета трахеи в каудальной шейной части и краниальной грудной. Конкретная причина такого явления на сегодняшний день точно не определена, существует несколько вариантов начиная от дегидратации хряща полукольца и заканчивая концентрацией содержания гликозаминогликанов в его матриксе. На сегодняшний день точно известно одно: существует склонность к коллапсу трахеи у собак таких пород, как йоркширский терьер, карликовый шпиц, чихуахуа, той-терьер, миниатюрный пудель. Данным заболеванием подвержены собаки любого возраста и пола. Клиническая картина характеризуется такими симптомами, как кашель и диспноэ различной степени, которые зависят от степени пролапса дорсальной мягкотканой стенки и жесткости трахеальных колец.

Симптомы коллапса трахеи у собак в зависимости от степени сужения трахеи и провисания дорсальной мембраны варьируют от кашлевого рефлекса при надавливании на трахею до дыхания по типу «гусиный гогот» и развитием дыхательной недостаточности. Последняя усиливается, как правило, при эмоциональном возбуждении (страх, радость), физических нагрузках, а при сильно запущенных случаях – при принятии пищи или воды. Усугубить клинические проявления могут табачный дым, резкие запахи парфюмерии и других раздражающих химических агентов. Как правило, при коллапсе трахеи присутствуют заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с недостаточностью клапанного аппарата сердца. Желание животного лежать в покое без физической нагрузки приводит пониженному потреблению калорий и ожирению.

Диагностика данного заболевания не представляет трудностей и базируется на данных клинического осмотра (положительный симптом раздражения трахеи, свистящее дыхание, одышка) и данных рентгенологического обследования. В затруднительных случаях проводят трахеоскопию.

Рентгенографическое обследование проводится в условиях первичного приема без дополнительной подготовки. Единственным отрицательным моментом является состояние дыхательной системы с нулевым потоком воздуха, при этом сужения трахеи можно не увидеть, поэтому стандартным для постановки диагноза является проведение серии рентгеновских снимков в правом и левом боковых положениях.

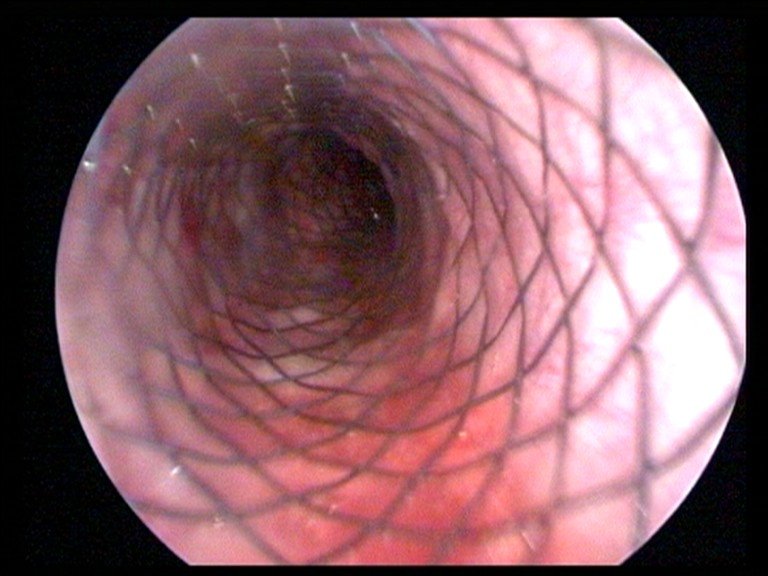

При спорном диагнозе обязательным условием является проведение эндоскопического исследования верхних отделов дыхательных путей. Оно выполняется под седацией и дает возможность объективно оценить состояние гортани, трахеи, магистральных бронхов.

После проведения всех исследований определяется степень поражения трахеи и определяется тактика лечения.

Существует два способа лечения заболевания — медикаментозное и хирургическое.

Лечение коллапса трахеи у собак при помощи лекарственных препаратов подбирается индивидуально к каждому пациенту и направлено на уменьшение клинических симптомов заболевания. Снижение веса, профилактика вторичных инфекций ротовой полости, прогулки на шлейке без создания нагрузок в области шеи, свежий воздух без раздражающих факторов – вот основные критерии при проведении терапии животным с данной патологией. Очень важно своевременно поставить диагноз и начать лечение отягчающих патологий: заболеваний сердца, эндокринологических заболеваний и вторичных заболеваний легких.

В серьезных случаях, например, при сужении трахеи от ее просвета на 50% и более, собаке показано только хирургическое лечение коллапса трахеи (операция).

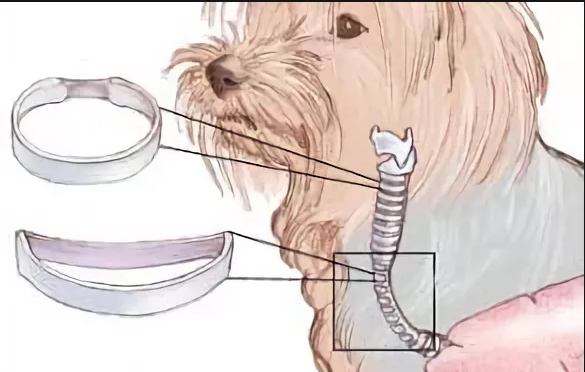

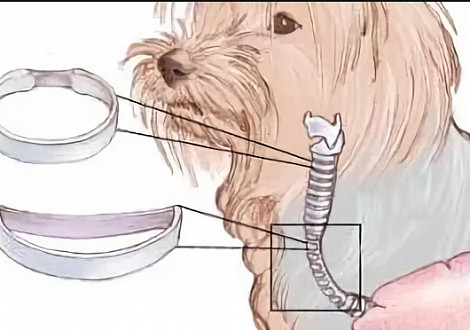

Как показывает мировой хирургический опыт, длительных положительных результатов при использовании таких техник, как хондротомия трахеальных колец, пластика дорсальной мембраны и применение наружных пластиковых фиксаторов трахеи достигнуто не было.

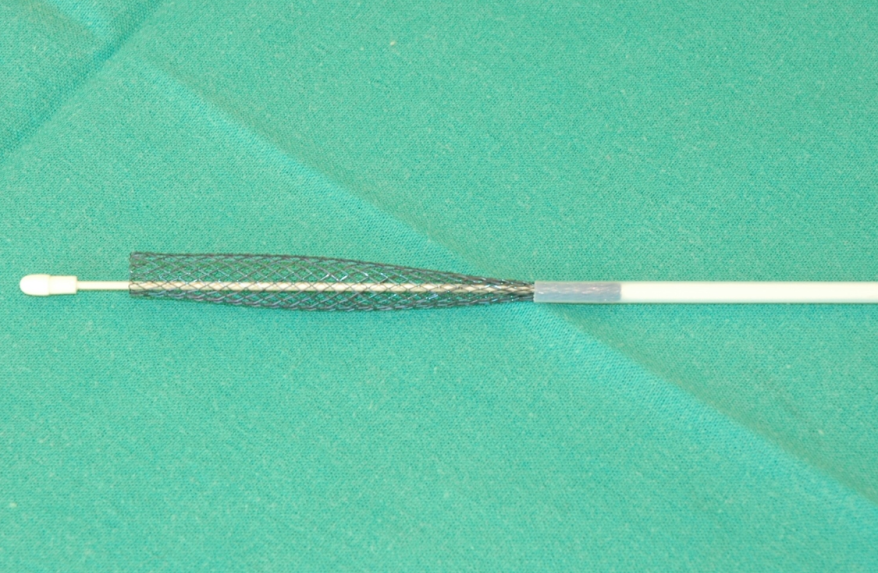

На сегодняшний день лучшие результаты получены при стентировании внутреннего просвета трахеи сеточными конструкциями, которые поддерживают просвет трахеи и способны выдерживать нагрузки, характерные для данной анатомической области.

В нашей клинике мы применяем нитиноловые стенты американской фирмы DEXTRONIX. ЭТО СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ У СОБАК И КОШЕК, изготовленные из сплава никеля и титана. Эти металлы не раздражают биологические ткани, одновременно являясь прочными и гибкими. Таким образом, они способны выдерживать большие нагрузки и при этом не вызывают воспалительных реакций со стороны организма. Оригинальное плетение изготовлено так, что составляющие сетку нити плетутся концами внутрь стента в направлении к центру, поэтому конец конструкции не раздражает и не травмирует прилегающую трахею.

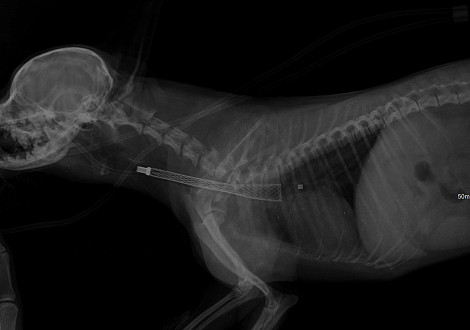

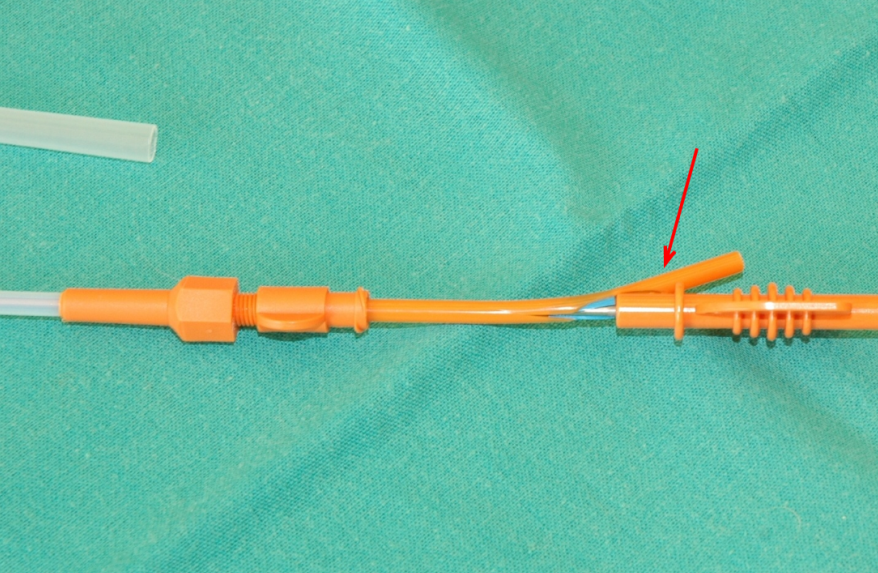

Процесс стентирования проводится под эндоскопическим и радиологическим контролем и занимает 10–20 минут. В зависимости от тяжести состояния, в котором был доставлен пациент в клинику, он остается в стационаре от 1 до 2 суток. Первые 14 дней животное получает стандартную схему антибиотиков, противокашлевые препараты, муколитические средства, а в некоторых случаях – стероиды. Приблизительно через 21 день нитиноловая сетка заполняется прорастающим эпителием трахеи, и стент полностью фиксируется в трахее.

По состоянию животного проводятся контрольные рентгенологические обследования через 4 недели. Далее — 1 раз в 6 месяцев.

Постановка специально разработанного эндотрахеального стента на сегодняшний день является хорошим терапевтическим решением с мгновенным эффектом улучшения состояния и хорошим прогнозом по поддержанию здоровья вашего питомца.

Рентегнологическая картина коллапса трахеи

Эндоскопическая картина коллапса трахеи

Схематическое изображение степени колапса трахеи

DEXTRONIX- нитиноловые эндотрахеальные стенты

Нитиноловый стент DEXTRONIX после установки